MyRefer 細田亮佑氏に聞く、受注最大化を継続する秘訣

株式会社TalentX

取締役 細田亮佑様

直近2年で2社のB2Bセールス&マーケティングの組織づくりを行ってきた株式会社MyRefer(現・株式会社TalentX)の細田亮佑氏に、進化し続けるセールス&マーケティング組織をつくるための秘訣をインタビューしました。

- 導入の目的Purpose

-

- 全員が自律的に思考し続けるインサイドセールス・マーケティング組織をつくる

- 抱えていた課題Subject

-

- データオペレーションが整備され、業務がやや定型化され過ぎていた

- 導入効果Result

-

- 企業データやスコアを見ながら現場でターゲティングのPDCAが回せるようになった

MyReferとは

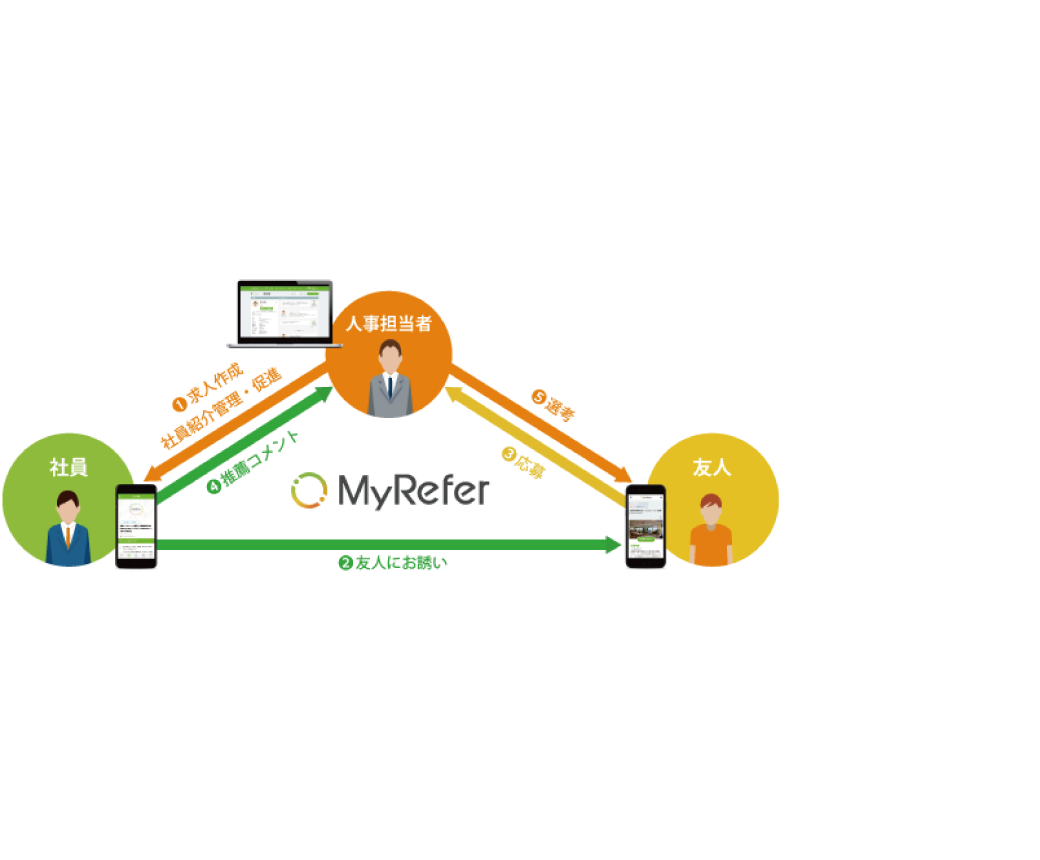

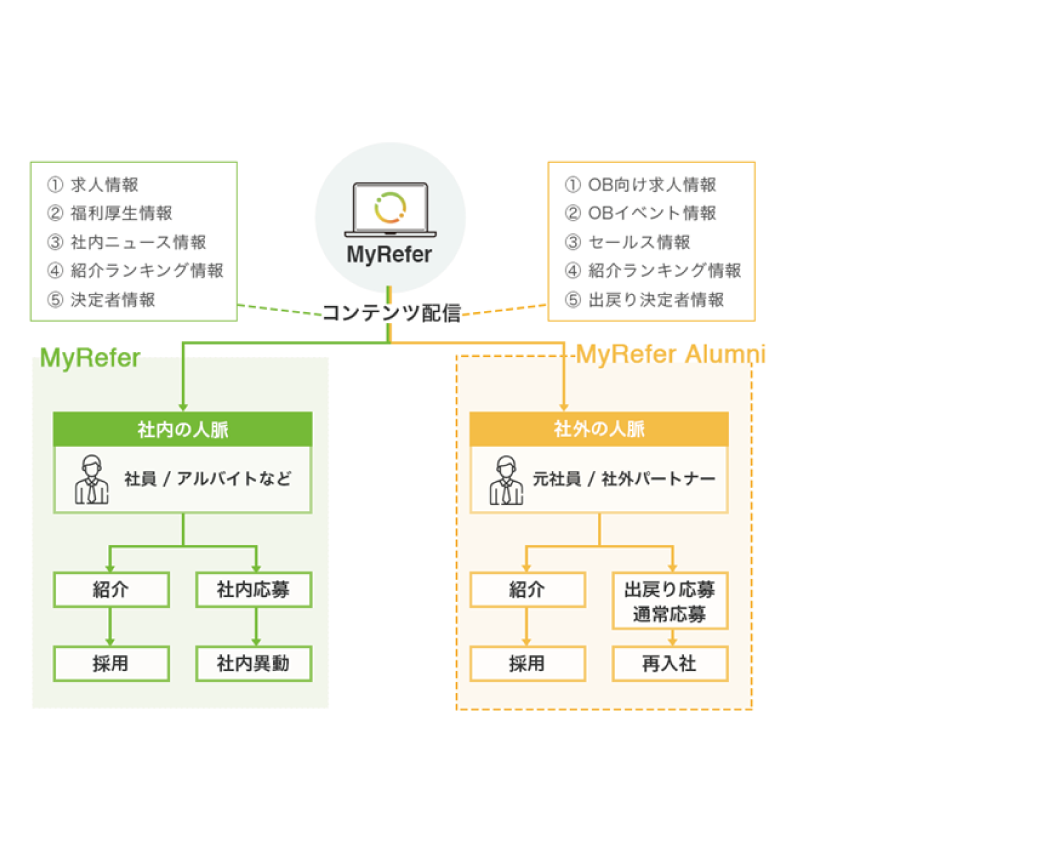

『MyRefer(マイリファー)』は、2015年10月1日にリリースしたWEBサービスで、国内最大規模のリファラル採用ツールです。WebやSNSを利用した、リファラルリクルーティング(※)に特化した新しい採用管理ツールで、リファラル採用を社員に促進し、採用単価の削減や、採用決定率や社内エンゲージメント向上に寄与します。

※「リファラルリクルーティング」とは、社内外の人脈を介した、紹介・推薦による採用活動のことです。

例えば、採用においては、社員データの蓄積が可能なため、退職したけれど呼び戻したい社員に対して、蓄積した社員データをもとにアプローチするということも可能です。また、採用だけでなく、社内広報として社内情報を配信することで、それに対する反応率から、社員のエンゲージメントを計測していくということもできます。

セールス局面では、法人顧客のリファラルに対する顕在的な採用ニーズを発掘できることが一番ですが、それだけでは潜在ニーズをとりこぼしてしまうので、MyReferが提案できるいくつかのニーズに沿って訴求をしています。リファラル採用の潜在的なニーズは、どこにでも発生しうるからこそ、どのようなデータと組み合わせて予測し、タイミングを逃さずにアプローチをするかを考えることは結構困難なことです。また、人材ニーズや採用状況は日々変動していくため、目先の目標を充足させるだけのツールとして提案すると、リファラル採用の本来の価値を伝えきれません。

B2Bマーケティング実践の成果と気づきからできた体制

私はここ2年ほど、HRサービスのB2Bマーケティングに携わっていますが、以前、営業効率最大化のためにテクノロジーを活用することはもちろん、ターゲットの見直しやSalesforce上で優先順位の指標とするためのスコアリングの見直し、リードアサインもすべて私がやっていた時期がありました。

インサイドセールスが商談獲得するためのトークスクリプトも詳細に作成し、誰でもアポイントが取れるような仕組みを徹底的に定型化しました。その結果、仕組み整備以前と比較し、商談数4倍、売上4倍と、大幅に成果を上げることができました。

しかし、一方で、インサイドセールスやセールスメンバーが主体的に考えて動くというよりは、自身のKPI達成のために定型化されたフローを単にこなす単調業務が増えてしまい、メンバー個々の仕事に対するクリエイティビティを奪い、仕事に対する遊び(おもしろみや思考すること)が減り、結果的に成長を鈍化させてしまいました。

この経験を活かして、今は、継続的な売上成長と併せて、メンバー自身の成長を考えたセールス&マーケティングの組織や仕組みづくりを行うようになりました。

継続的な売上成長のために施策は現場に任せる

MyReferにはマーケティングの専任者がまだいないので、実質は私が責任者を務めていますが、商談獲得数や売上達成のための戦術立案・実行は、インサイドセールスやセールスのメンバーに一任しています。意図としては、メンバーそれぞれが主体的に行動して実践し、成功体験や失敗体験を積み、さらに思考し、再現性のある施策を実行してほしいからと考えています。

“仕組み化は可能ですが、あえてそれをせず、

インサイドセールスおよびフィールドセールスが主体的に考え、

動いていくことを大切にしています。”

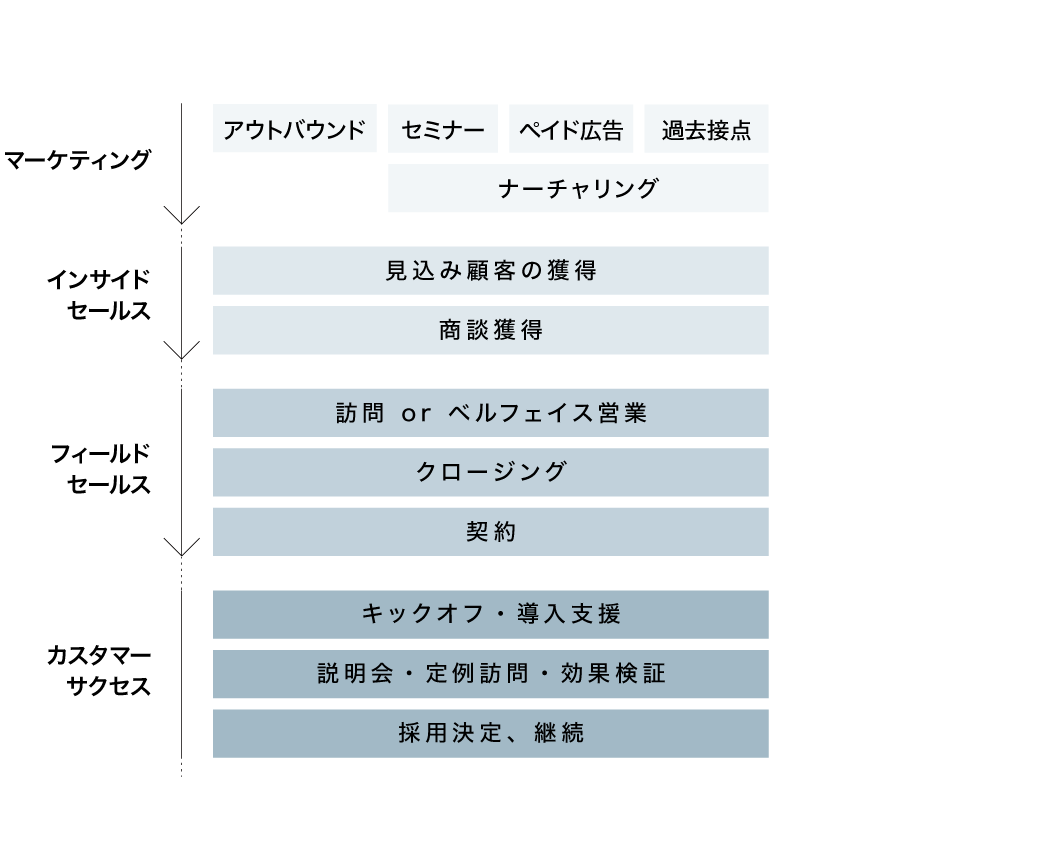

インサイドセールスのミッションは、リードナーチャリングを行った上で、フィールドセールスにアポイントを供給することです。KPIとしては、SQL(Sales Qualified Lead)の創出数や、商談時の提案金額、注金額、受注までのリードタイムなどを追っています。

インサイドセールスが見込み顧客に対して確認すべき点としては、現在の採用に対する課題や、人事制度(リファラル)の実行度、予算などのBANT条件を設定しています。条件を満たしたら、フィールドセールスにパスしたり、インサイドセールスがクロージングするための商談を獲得するという流れにしています。

SQL基準やBANT情報は最初から完璧なものはできないので、定期的に振り返りを行い、インサイドセールスとフィールドセールスで連携しながらPDCAを回しています。また、現在、インサイドセールスのメンバーには、マーケティング経験者がいないのですが、SQLを創造し続けるために、日々試行錯誤して主体的に施策を考えて実践してもらっています。

例えば、

・ナーチャリングのために、ベルフェイス(https://bel-face.com/)を活用してオンライン商談をする

・ターゲットアカウントに配信したいメール文面を作成して、Marketoのキャンペーンプログラムをつくる

・セミナーの企画・運営を行う(自ら登壇する場合もある)

・ホワイトペーパーをつくる

など、最終確認やアドバイスは行いますが、基本的にはKPI達成のための施策の立案から実践を各自に任せています。

フィールドセールスやカスタマーサクセスのミッションはまとめると図3の通りです。 マネジメントスタイルを現在のように変えてからは、最低限の育成は必要ですが、ジュニアメンバーそれぞれが主体的にKPI達成に向けて動く組織が出来始めました。

“商談の質を高め、安定した商談数を供給できるように

日々PDCAを回しています。”

PDCAのサイクルを回すための実験施策として、インサイドセールスのメンバーが、しばしばフィールドセールスを行っています。自分がとった商談アポが、実際にはどんな温度感の商談だったのかを体感してもらうことが目的です。

インサイドセールスで商談を獲得することに慣れてくると、自分でやり方を定型化してしまい、この質問事項を聞いておけばいいんだと考えてしまう危険性があります。そうすると、実は顧客のインサイトとはかけ離れたコミュニケーションや課題提案をしてしまう可能性があり、フィールドセールスに商談をパスしてもコミュニケーション齟齬が生じてしまい、かけた時間が無駄になってしまいます。そのような状況を防ぐために、顧客と直接コミュニケーションをとる機会を作るようにしています。

いかにしてターゲット企業を特定するか

網羅と検証を繰り返す

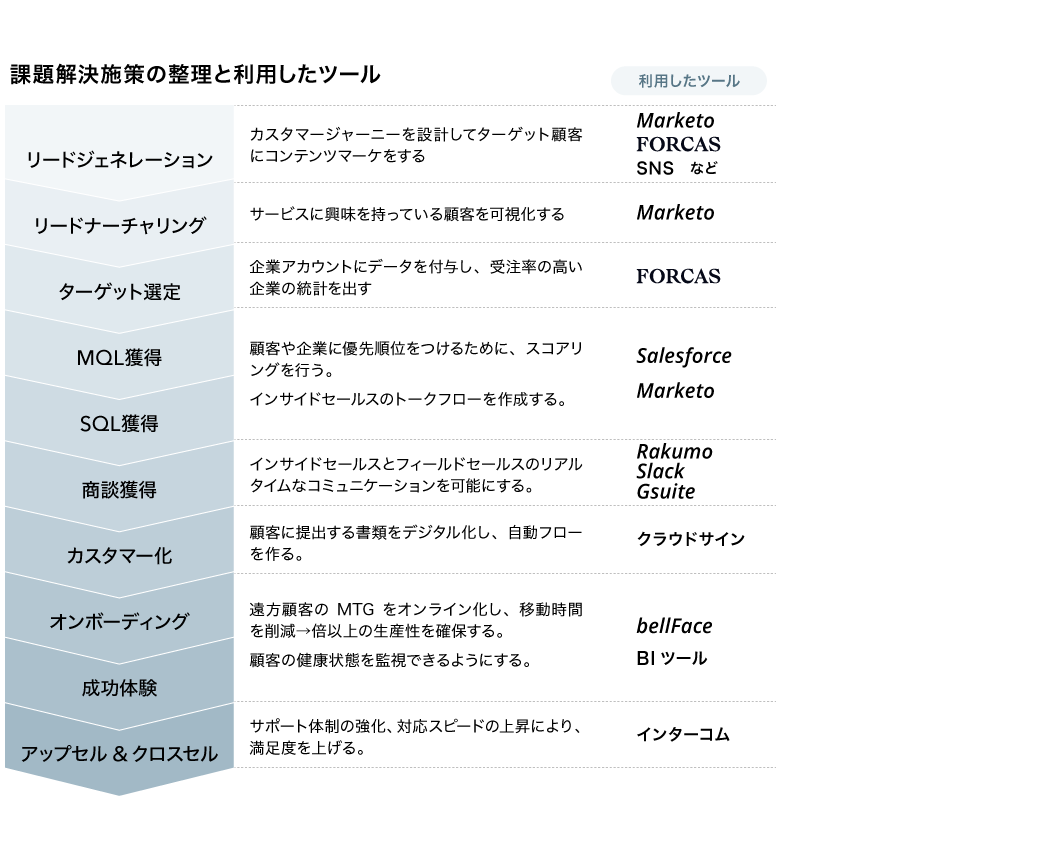

リファラル採用や社員エンゲージメントのニーズは、どんな企業に発生するのかわからないため、インサイドセールスでは、網羅的に顧客に当たっています。そこからナーチャリングしてスコアを上げていく→スコアの高いものを商談化させていく。商談化後の受注率や販売単価を検証する。PMF(Product Market Fit)しそうな業態を絞り込む。スコアが適当かどうか再検証し、スコアリングの定義を見直す。これの繰り返しです。そうすると、A業態は単価が低いが受注率が高い、B業態受注率が高いものの、チャーンレートが高いなど、徐々に狙うべき顧客属性が見えてきます。

FORCASで分析しターゲットの属性を特定する

おおまかにターゲット顧客を選定したら、FORCASでデータを分析します。選定したターゲットの信憑性を確かめ、まだ見えてないターゲット像を見つけ出し、本当にターゲットとすべきか具体的な商談や受注データを見ながら考えていくことが目的です。業種・規模・FORCASシナリオなどを活用し、ターゲットの属性を決めたら、アカウントスコア(FORCAS情報を加算した企業スコア)、アクティブスコア(Marketoで加算した担当者毎のアクションスコア)を合算し、Salesforce上でそれが見られるように設計しています。

“FORCAS分析結果は8割が感覚値と同じ。

残りの2割は見えていなかったターゲット像が

出てくるところがありがたいです。”

「人材募集を積極的にしている」というシナリオが商談獲得率に影響を与えるだろうということは明らかですが、分析結果をみてみると、例えば「設備投資額が増えた企業」というシナリオも、商談獲得率や受注率に大きく相関する因子であると発覚する場合もあります。想定外のシナリオがあがってくると、「なぜか?」という理由を、データを見ながら考えて自社のターゲット属性として、追加でアプローチしてみる。そして、最終的にスコアリングに反映させてみて、結果を検証し直し、PDCAを回しています。

テクノロジー活用×ABM実践で最大成果につなげる

FORCASを導入したのは、Salesforceを入れてインサイドセールスとフィールドセールスの組織をつくり、その中で必要なツールだと思ったからです。営業の効率化と売上最大化を考えていく中で、自分たちがやりたいことが実現できるテクノロジーは積極的に取り入れて活用しています。

なお、ツール選定で大事なポイントとしては、①実現したい要望をいかにかなえられるか、②他で使用しているツールとの親和性や連携性の良さ、つまり一元管理や連携設定が簡単であること(別途開発が必要ない)やデータ互換性があるかどうか、トータルで考えたときに営業やインサイドセールスのメンバーが使いやすいことをポイントとして考えています。

また、私はFORCASユーザーの中でもいち早くリリースされた機能やシナリオを試しているのですが、その理由は2つあります。

ひとつ目は、活用する中で追加でほしいと思うシナリオや機能要望を挙げると、FORCASではその声を反映して開発を進めてくれ、より使いやすいツールへと進化してくれるからです。例えば、”人材採用”に関するシナリオもほしかったのでリクエストを挙げたのですが、そのシナリオが最近追加されました。

ふたつ目は、FORCASはユーザー同士のコミュニケーションをする機会と、アウトプットする場が多いためです。こういったABM運用は、何をしようかと一人で考えるよりも、成功している企業や事例を踏襲するのが一番早いと思っています。FORCASのSlackコミュニティを通して、FORCASメンバーだけでなく、ユーザー同士での相談も可能ですし、ついでにリファラルマーケティングもできてしまいます。また、事例発表をする機会をよくいただくので、「その期限までに新しいことを試して成果を出さねば話すことがない」と、ヒリヒリしながらPDCAを回す環境を与えていただけていると思っています(笑)。

2018年9月インタビュー

※本文中の企業名、役職、数値情報等は、インタービュー当時のものです。

※画面デザインおよび機能名称は、インタビュー当時のものです。

- 社名

- 株式会社TalentX

- 事業内容

- 『MyRefer(マイリファー)』は、2015年10月1日にリリースしたWEBサービスで、国内最大規模のリファラル採用ツールです。WebやSNSを利用した、リファラルリクルーティング※に特化した新しい採用管理ツールで、リファラル採用を社員に促進し、採用単価の削減や、採用決定率や社内エンゲージメント向上に寄与します。